This process of hierarchical decomposition and recomposition is not imposed on us by computers. It reflects the limitations of the human mind.

— Bartosz Milewski, Category Theory for Programmers: The Preface

序

工程学的核心是管理复杂性

对于如何分解

- 出没在各种函数式编程社区

, - 热衷于展示一些难懂的交换图

, - 喜欢嘲讽任何非纯的程序语言

, - 标榜自己的代码只在主逻辑传入参数

, - 转身打开编辑器偷偷写一些

do ...return ...这样看上去和其他语言别无二致的东西 - 被吃瓜群众问到以后

, “ , ” - 被要求解释一下什么是 Monad

, , , - 现实中

, , , , , ? ?

我本人并非 Haskell 程序员

起初

后来我遇到了一些困难

然而map 和 filter 的简单用法后

这份讲义是我们为后来者绘制的地图

对读者的期待

严格讲

我们期待读者对一切充满好奇

不过

《 》 : , , , 《 》 。 , , , 。 , 。 : , map应用在多种数据结构上, , ; accumulate暗示了幺半群对象 (monoid object)——只是 SICP 并未明文点出这些概念。 , , , ; , ( ) 。 , , , ? “ ” , , Monad——我们的讲义将会解释为何会出现这种巧合。 , , 、 , , 。 , , , , , “ ” , ? 《 》 : , , map和fold巩固函数式编程的初步直觉, 。 , , , 。 , Monad最好的入门实例, Monad的森林里, 。 , 。

我们期待读者接受过基本的数学训练——别担心

我们期待读者在旅途中保持审慎

最后

符号与样式

数学部分

首先约定一下数学概念的符号和样式

- 范畴 (category) 使用英文草书体大写字母

\mathcal, , - 对象 (object) 使用英文意大利体大写字母

, , - 态射 (morphism) 使用英文意大利体小写字母

, ; , ; ; “ ” , , - 函子 (functor) 同样使用小写字母

, \mathfrak, , ; - 自然变换 (natural transformation) 使用小写希腊字母

, ; , , - 在自函子范畴 (endofunctor category) 上

, ; , , ; , ; ; , ; , - 积 (product) 的泛性质 (general property) 用三元组 $\{A \times B,\ p_{1},\ p_{2}\}$ 表示

; , ; - 用德文尖角体大写字母表示图示 (diagram)

, , “ ” ; ,

Haskell 部分

在 Haskell 语言中存在大量与范畴论对应的概念

- 原则

: \texttt或\mathtt - 特例

: , , - 范畴论中的对象

, , , ; , , - 态射对应 Haskell 中的函数 (function)

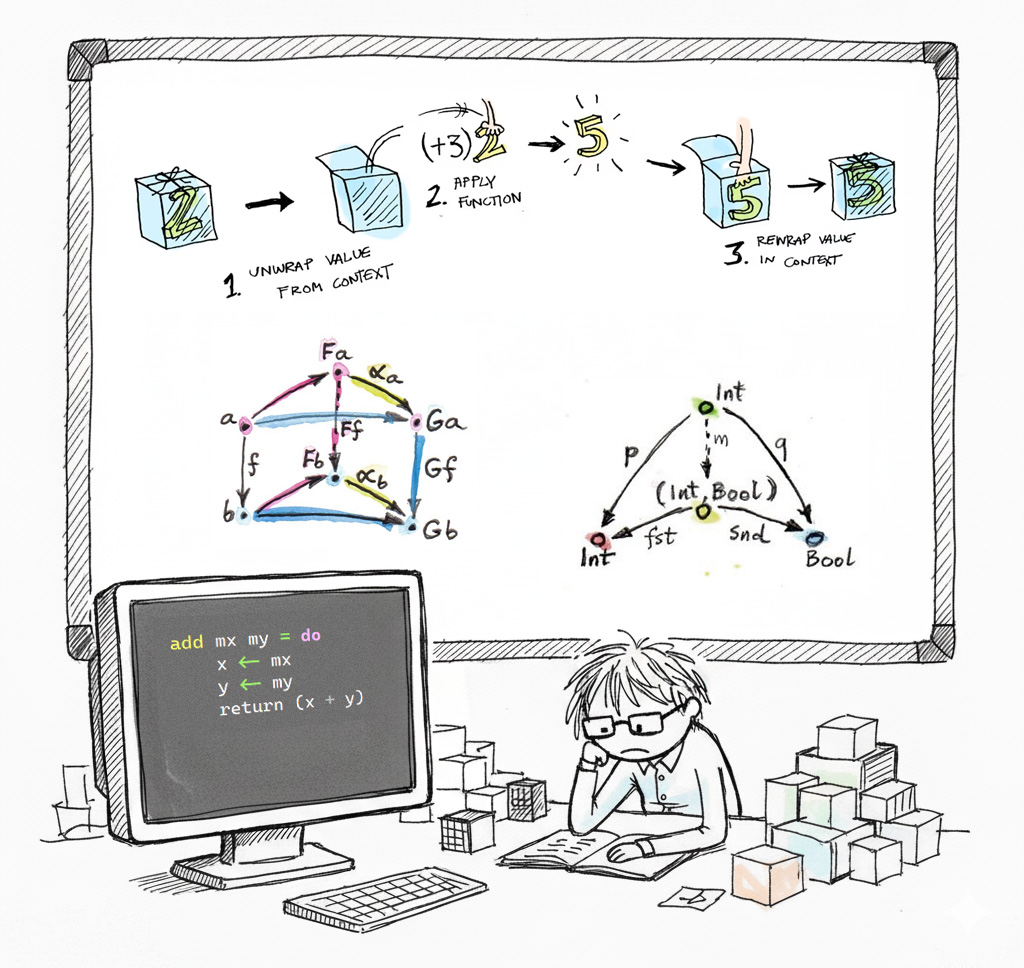

, , , , : $$\mathtt{f\ ::\ a\ \to\ b}$$这个函数签名表示“ f的函数接受类型为a的输入同时输出类型为b” , , “ ” - 函子对应 Haskell 中的类型构造器 (type constructor)

, Maybe和[]; , , , , , ; fmap h :: f a -> f b, h :: a -> b - 自然变换在 Haskell 上非常有趣

, eta——来表示函子f到函子g的自然变换: $$\mathtt{eta\ ::\ forall\ a.\ f\ a\ \to\ g\ a}$$用范畴论的视角看, , , , ! - 积在 Hask 范畴上对应元组 (tuple)

(,), , f &&& g; Either, , f ||| g或either f g

体例

这份讲义的目标是建立以下三者的联系

- 范畴论

- Haskell 编程语言

- 现实中可以被抽象出来的典型计算过程和数据关联

瞄准目标

强调数学家视角和程序员视角的差异与联系

对于保持了源范畴之幺半结构的函子

范畴论——即数学家的接口——使用 , 弱幺半函子 “ 这个名字 ” 而 Haskell 语言——即程序员的接口——使用 , Applicative类型类弱幺半函子要求我们提供一个单位态射 $\phi_0$ 和一个自然变换 $\phi_1$ 。 用于说明函子如何保持原范畴的幺半结构 , 而 ; Applicative要求我们实现pure和<*>两个函数乍看上去 。 二者是如此不同 , 但我们会证明两套接口可以互相实现 , 因此它们是等价的 , 。

关于

内容安排

下面列出的大纲非常粗糙

范畴、

范畴的定义

后面我们会构造一个例子v :: Tv :: () -> T

函子:

函子的定义Maybe[](->) s

逆变函子( )

逆变(->) s 与 Op s(s -> *)(* -> s)contramap :: (b -> a) -> f a -> f bg >$< (f x)

自然变换:

函子的自然变换safeHead :: [a] -> Maybe a 构造一个 [] 到 Maybe 的自然变换

积与余积:

积和余积

极限与余极限( )

选读内容() 以及对应的唯一态射族 const () :: a -> ()Void 和对应的唯一态射族 absurd :: Void -> a

此外

幺半范畴

幺半范畴 (monoidal category)

笛卡尔闭范畴

笛卡尔闭范畴 (Cartesian closed category, CCC)a -> b

我们经常听到在函数式语言中函数是一等公民

作为对比

幺半群对象

幺半群对象 (monoid object)accumulate 的概念Applicative 和 Monad 的概念非常有帮助

准确地说(,) 诱导的笛卡尔积幺半结构Either 诱导的余积幺半范畴

弱幺半函子与 Applicative

弱幺半函子 (lax monoidal functor)Applicativeunit :: () -> f () 和 strength :: (f a, f b) -> f (a, b)pure 和 <*>fmap, unit, strength} 实现 {pure, <*>}

自函子范畴上的幺半群对象与 Monad

自函子范畴上的幺半群对象Monadunit :: a -> f a 和 join :: f f a -> f areturn / pure 和 >>=Monad 的联系

Freyd 范畴与 Arrow( )

选读内容ArrowApplicative 和 Monad 之间的抽象

伴随函子

伴随函子 (adjoint functors)

作为例子(->) s 是 (s, ) 的伴随curry 和 uncurryMaybe 函子的伴随Monad

Monad 的例子(s, ) 与指数函子 (->) s 复合而成的 monad 是 (s, ) -> s State monadMaybe 函子生成的就是 Maybe monad[] monad 也由类似的伴随函子生成而来State monad(s, (->) s)Store comonadlens 库正是建立在这种结构上范畴论的世界观:

插入小节Bool 类型相关的态射和对象Bool 类型的全部行为true :: () -> Bool 和 false :: () -> Boolnot :: Bool -> Booland :: (Bool, Bool) -> Bool 等态射val :: a 可以看成范畴幺元 () 到对象 a 上的态射 val :: () -> af 加载实参 val 后的输出 f val :: b 看作态射复合 f . val :: () -> b

透镜与棱镜: lens 库

Profunctor Optics 和 lens 库Control.Lens.Prismlens 的设计思想和实现Costate comonad

米田引理

米田引理 (Yoneda lemma)

尾声:

尾声

表面上看head :: [a] -> aa 类型safeHead :: [a] -> Maybe a 就能轻松绕行——事实上要深刻得多

哥德尔不完备定理说明Maybe 或 Either 安置了所有异常

现实中的编程语言必须在二者间找到平衡

指 GPT 3.5 公开的时间点

, , 。 , 。 除了库霸王

, , , 《 》 。 由于我不是计算机系科班

, , , , 。 , 。 , , , , , , 。 , , , 。 人的工作记忆大约只能容纳 $7 \pm 2$ 个区块 (chunks)

, , 。 出于巧合

, “ ” , , 。 , , , , , , , , , 、 、 , , , 。